« Quel pays peut préserver ses libertés si ses dirigeants ne sont pas avertis de temps à autre que son peuple conserve un esprit de résistance ? » demandait Thomas Jefferson. Aujourd'hui, nous cherchons une réponse.

L'avenir des États-Unis se joue dans un tribunal de New York, où l'Amérique elle-même est mise à l'épreuve. Si la justice ne rejette pas les accusations fabriquées de toutes pièces contre le président vénézuélien Nicolas Maduro, kidnappé, alors le dernier rempart de la légitimité constitutionnelle s'effondrera face à la dictature incarnée par la présidence de Donald Trump.

|

| Le président vénézuélien

Nicolas Maduro détenu par des agents de la DEA américaine. |

Alors que le monde peine à comprendre le rapt flagrant du chef d'État en exercice d'une nation souveraine par les forces armées des États-Unis, agissant sans aucune légitimité ni au regard du droit international ni au regard de l'autorité légale nationale, le peuple américain, aux prises avec ses propres lacunes en tant que citoyens et – à vrai dire – en tant que membres de l'humanité, applaudit cet acte d'agression gratuit comme s'il définissait qui nous sommes collectivement, sans comprendre que nos applaudissements sont en réalité les cris d'un cauchemar annonçant la mort d’une ex République constitutionnelle autrefois connue sous le nom d'États-Unis d'Amérique.

Aujourd'hui, le rêve est devenu un cauchemar, et les vestiges des libertés démocratiques que nous chérissions tant ont été remplacés par une orgie de narcissisme. Donald Trump, un Caligula des temps modernes transformé en un culte de la personnalité ambulant, a métamorphosé l'expérience démocratique américaine, fondée sur l'idée de l'État de droit, en un colisée à ciel ouvert où la force prime sur la raison, où l'idéal du citoyen a été remplacé par celui du gladiateur, dont le seul but est de tuer pour le plaisir de ses dirigeants déments.

Soyons clairs : si vous applaudissez quoi que ce soit des actions de Donald Trump (j'ose l'appeler Président, car ce titre évoque les normes et valeurs démocratiques, ainsi que les contre-pouvoirs constitutionnels, qui n'existent plus aux États-Unis aujourd'hui) au Venezuela, alors vous faites partie du problème, et non de la solution. Rien dans ce que les États-Unis ont fait, font et prévoient de faire au Venezuela ne peut être qualifié de légitime.

Je tiens à rappeler un instant à mes concitoyens américains que les États-Unis sont signataires de la Charte des Nations Unies et que cette Charte a été ratifiée par le Sénat américain, lui conférant ainsi force de loi en vertu de la Constitution des États-Unis. L’article II, paragraphe 2, stipule que le Président « a le pouvoir, avec l’avis et le consentement du Sénat, de conclure des traités, à condition que les deux tiers des sénateurs présents y consentent ».

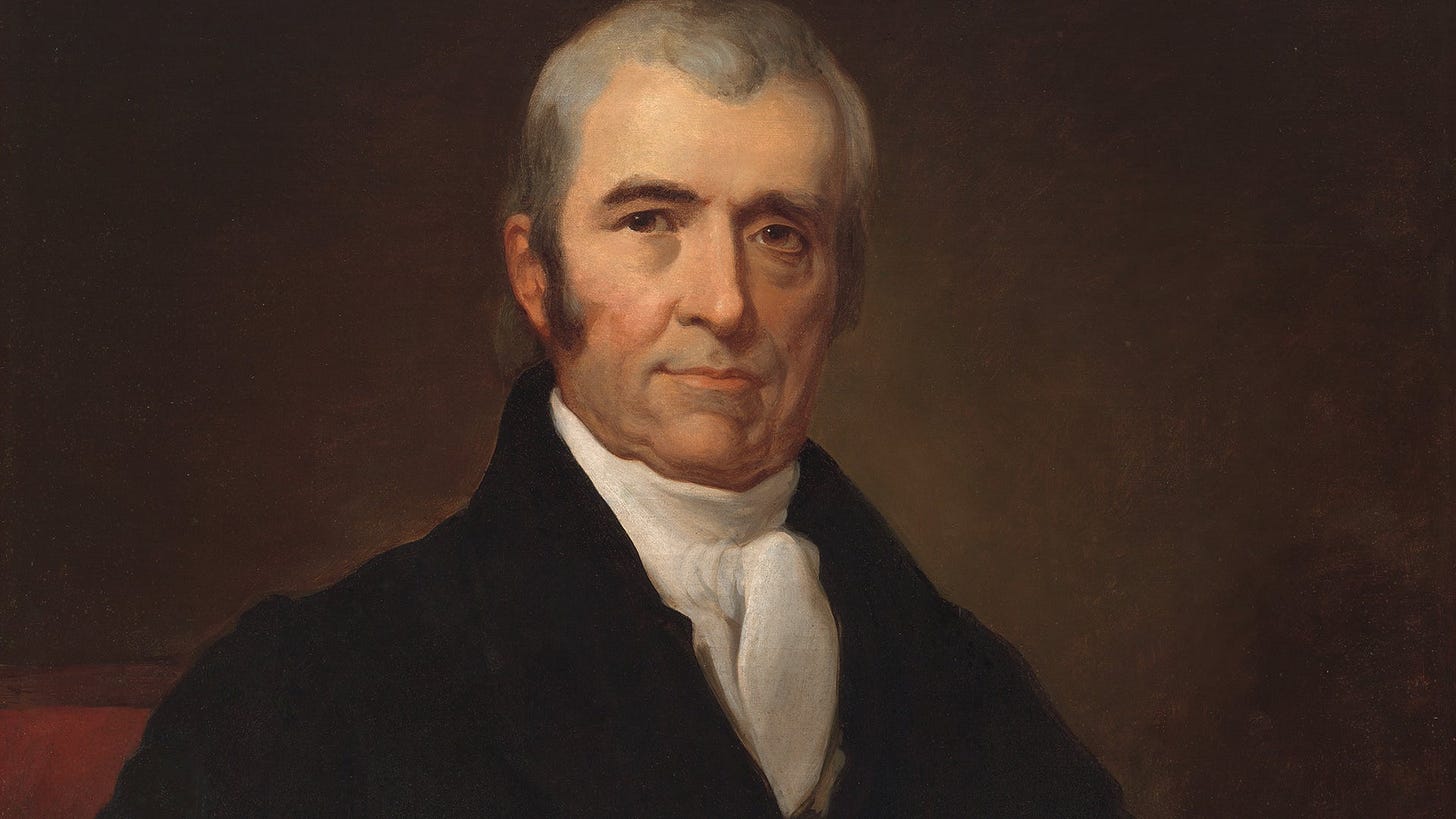

|

| Le juge en chef John Marshall |

Comme l'écrivait le juge en chef Marshall en 1829 : « Un traité est, par nature, un contrat entre deux nations, et non un acte législatif. Il n'atteint généralement pas, de lui-même, l'objectif visé, surtout dans la mesure où son application est infraternelle ; son exécution repose sur le pouvoir souverain des parties respectives. Aux États-Unis, un principe différent est en vigueur. Notre Constitution déclare qu'un traité a force de loi. Il doit donc être considéré par les tribunaux comme équivalent à un acte législatif, lorsqu'il s'applique de lui-même, sans aucune disposition législative. Mais lorsque les termes de la stipulation impliquent un contrat – lorsque l'une des parties s'engage à accomplir un acte particulier –, le traité relève du pouvoir politique, et non du pouvoir judiciaire ; et le pouvoir législatif doit exécuter le contrat avant qu'il ne devienne une règle de droit. »

Dans un arrêt de 1884, le juge Samuel Freeman Miller a approfondi ces concepts, déclarant : « Un traité est avant tout un pacte entre nations indépendantes, et son application repose sur l’honneur et l’intérêt des gouvernements qui y sont parties. En cas de manquement à ces derniers, sa violation fait l’objet de poursuites et de négociations internationales, pouvant mener à la guerre pour la faire respecter. Les tribunaux n’ont alors aucun rôle à jouer. »

Un traité peut également conférer aux citoyens ou sujets des puissances contractantes des droits privés susceptibles d'être appliqués devant les tribunaux et qui, dans les affaires relevant de leur compétence, établissent des règles de décision. La Constitution des États-Unis intègre le traité, tant qu'il est en vigueur, au droit suprême du pays devant toutes les juridictions où ces droits doivent être mis en cause.

Mais à cet égard, dans la mesure où les dispositions d'un traité peuvent faire l'objet d'une compétence judiciaire devant les tribunaux du pays, elles sont soumises aux lois que le Congrès peut adopter pour leur application, leur modification ou leur abrogation.

Quatre points ressortent de ces décisions.

Avant toute chose, un traité est la loi suprême du pays. Tant qu'il est en vigueur, il a la même force que toutes les autres lois du pays.

|

| Le secrétaire d'État Marco Rubio |

Gardez cela à l'esprit la prochaine fois que vous entendrez le secrétaire d'État Marco Rubio, ou tout autre membre de l'administration Trump, rejeter les Nations Unies ou les principes du droit international fondés sur la Charte des Nations Unies. Ce faisant, il – et ses collaborateurs – bafouent la Constitution même qu'ils ont juré de respecter et de défendre. Ils insultent l'Amérique et tous les Américains, car, à ma connaissance, nous sommes toujours signataires de la Charte des Nations Unies, la ratification du Sénat est toujours valable, et la Charte est donc la loi suprême du pays aux États-Unis, au même titre que la liberté d'expression et le droit de porter des armes.

Deuxièmement, l'application d'un traité dépend de l'« honneur et des intérêts » du gouvernement. Puisque la mise en œuvre d'un traité relève généralement des responsabilités de l'exécutif, la viabilité de toute relation conventionnelle est subordonnée à l'honneur et aux intérêts du chef de l'exécutif : le président des États-Unis. Historiquement, les présidents sont généralement conscients de la responsabilité qui leur incombe et agissent en conséquence, conscients qu'ils ne sont que des mandataires temporaires d'une fonction constitutionnelle dont la préservation prime sur les aspirations individuelles. Un président ne doit rien faire qui puisse porter atteinte à sa fonction et doit toujours agir de manière à préserver l'intégrité de celle-ci et de la nation qu'elle sert.

Honneur et intérêt.

Une conduite honorable exige le respect de ce qui est juste ou d'une norme de conduite conventionnelle, et le respect d'une obligation ou d'un accord.

Donald Trump est incapable d'agir avec honneur, car il n'existe aucune loi, obligation ou accord qu'il respectera.

L'intérêt se calcule généralement en fonction de l'avantage ou du bénéfice retiré par une personne ou un groupe ; pour un président des États-Unis, le seul intérêt qu'il ou elle puisse avoir est celui de la nation dans son ensemble ; il n'y a tout simplement pas de place pour les intérêts personnels lorsqu'il s'agit des affaires de l'État.

Donald Trump, fidèle à son caractère narcissique exacerbé, n'agit que lorsque ses intérêts personnels – politiques et/ou financiers – sont en jeu. Il a subordonné le bien de la nation à sa seule personne, substituant à la prestigieuse fonction présidentielle un culte de la personnalité nauséabond.

Sous la présidence de Donald Trump, l'Amérique est incapable d'agir avec honneur ou dans l'intérêt de la nation.

Troisièmement, dans la mesure où un traité ou toute autre obligation nationale ayant force de loi suprême peut être modifié ou abrogé, cela ne peut se faire que par une loi du pouvoir législatif, en l'occurrence le Congrès des États-Unis, lequel doit définir les modalités d'application, de modification ou d'abrogation des traités. Autrement dit, ni le pouvoir exécutif ni le pouvoir judiciaire n'ont compétence pour interpréter les obligations conventionnelles des États-Unis. Cette prérogative relève exclusivement du pouvoir législatif, qui, dans le cas du Venezuela, a fait preuve d'une négligence manifeste. Non seulement il s'est laissé impuissant face à ses obligations constitutionnelles exigeant l'autorisation du recours à la force militaire, mais il est désormais devenu inopérant en matière d'obligations conventionnelles.

En l'absence de toute action significative de la part du Congrès (et aucune n'a été entreprise), le pouvoir exécutif dispose d'une carte blanche quasi totale en matière d'action militaire et autres activités qui y sont liées.

Voici le hic : en l'absence de toute action législative, les tribunaux n'ont aucune compétence en matière d'obligations issues des traités.

Aucun.

Il n'existe aucune compétence judiciaire en matière d'obligations issues des traités, qui constituent la loi suprême du pays, à moins que le Congrès n'ait adopté une loi qui, d'une manière ou d'une autre, porte atteinte à ces obligations de plein droit.

Ce que le Congrès n'a pas fait dans le cas de la Charte des Nations Unies.

Les États-Unis ont illégalement kidnappé le dirigeant souverain d'un État souverain, en violation de la Charte des Nations Unies, dont l'article 2(4) stipule que « Tous les Membres s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. »

Il n'existe aucune autorité légale en droit international permettant aux États-Unis d'arrêter le dirigeant d'un pays souverain sans aucune revendication de légitime défense reconnue en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies (que les États-Unis n'ont pas formulée) ou mandatée par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, qui n'existe pas.

En résumé, les États-Unis n'ont aucune juridiction ni sur Nicolas Maduro ni sur son épouse, tous deux ayant été enlevés illégalement à leur domicile de Caracas par des membres des forces spéciales américaines.

|

| Juge de district Alvin Hellerstein |

Aujourd'hui, Nicolas Maduro et son épouse comparaissent devant Alvin Hellerstein, juge de 92 ans du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York. Diplômé de la faculté de droit de l'université Columbia, M. Hellerstein a d'abord exercé comme avocat dans l'armée américaine, puis comme avocat en cabinet privé, avant d'être nommé à son poste actuel par le président Bill Clinton en 1998.

Hellerstein a supervisé l'inculpation de Maduro en 2020, qui sert de base aux poursuites engagées contre lui actuellement. Or, cet acte d'accusation ne tenait pas compte de la nature de son enlèvement, manifestement illégal. Les procédures légales semblent avoir une importance pour Hellerstein, qui, l'an dernier, a empêché l'administration Trump d'expulser des membres présumés d'un gang vénézuélien sans audience.

Le tribunal de Manhattan où le juge Hellerstein présidera ce qui s'annonce comme une longue audience sur la question de savoir si Maduro et son épouse devront comparaître en justice est devenu le dernier rempart de la démocratie américaine. La Constitution des États-Unis prévoit un gouvernement protégé par un système de freins et contrepoids, où trois pouvoirs égaux mais distincts veillent à ce que la lettre de la loi, telle qu'elle est inscrite dans la Constitution, soit respectée conformément à l'intention des pères fondateurs.

Aujourd'hui, le pouvoir législatif est en lambeaux, impuissant face à un homme narcissique et dément qui privilégie la force à la raison, la puissance à la loi. L'Amérique fonctionne comme une véritable dictature, où le pouvoir exécutif jouit d'un pouvoir et de privilèges sans limites, dépassant de loin ceux imaginés par les pères fondateurs – et allant même à l'encontre de leurs intentions lors de la rédaction de la Constitution, conçue précisément pour limiter les abus de pouvoir de l'exécutif.

Le dernier espoir de la République constitutionnelle que furent les États-Unis d'Amérique repose entre les mains d'un juge vieillissant, lui-même en conflit d'intérêts sur la question, puisqu'il a émis l'acte d'accusation qui a permis de traduire Maduro devant son tribunal.

On dit que la justice est aveugle.

Quiconque a une expérience du système judiciaire américain sait que c'est un mensonge.

La justice, telle qu'elle existe en Amérique, est conçue dès sa base pour préserver le statu quo, sacrifiant souvent les concepts de justice individuelle au profit du « bien commun » — ce bien commun étant défini par le pouvoir exécutif.

Malgré les inégalités de justice qui prospèrent au sein même du système judiciaire, les tribunaux fédéraux ont longtemps servi de rempart contre les violations flagrantes de la Constitution par le gouvernement américain.

Le cas Maduro en est un exemple.

Si l'administration Trump n'est pas freinée sur ce point, rien – absolument rien – ne pourra contenir les excès qui se multiplieront à mesure que le narcissique à sa tête et sa clique de complices redéfiniront les règles régissant les relations des États-Unis avec le reste du monde. Toute notion de droit, qu'il soit fondé sur des traités ou des contrats, disparaîtra.

« La force fait le droit » sera la nouvelle loi du pays, appliquée à l'étranger et mise en œuvre ici même sans crainte de conséquences internes, et au mépris total de la façon dont le reste du monde nous perçoit.

L'Amérique abandonnera progressivement toute notion de république constitutionnelle pour entrer dans un état avancé de déclin impérial semblable à celui observé lors des dernières phases de la chute de Rome.

|

| L'empereur romain Caligula |

Trump est le nouveau Caligula.

Et nous autres Américains, nous ne sommes guère plus que la foule romaine, attendant que notre empereur apaise nos désirs vils avec du sang, de la nourriture et des divertissements vulgaires qui satisfont les besoins physiques au détriment des besoins moraux et intellectuels.

La Constitution sera alors déclarée nulle et non avenue, et avec elle la légitimité des États-Unis en tant qu'État-nation.

Je termine cet essai en citant une lettre de Thomas Jefferson, l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique et auteur de notre Déclaration d'indépendance. Ce faisant, je rappelle respectueusement au lecteur que les États-Unis célébreront le 250e anniversaire de leur indépendance le 4 juillet prochain .

Je me souviens très bien du bicentenaire. Je vivais alors en Turquie, où mon père était en poste comme officier de l'armée de l'air. Les États-Unis avaient imposé des sanctions à la Turquie l'année précédente, en 1975, en raison de l'invasion turque de Chypre. En représailles, le gouvernement turc avait interdit le déploiement du drapeau américain sur la petite base militaire qui constituait le cœur de la vie culturelle américaine.

Le 4 juillet , la petite communauté américaine – quelques centaines de personnes – s'est réunie sur la base pour célébrer le bicentenaire de notre nation . Nous avons organisé un tournoi de softball et partagé un délicieux barbecue. Mais le moment fort de la journée fut lorsque le gouvernement turc, reconnaissant l'importance de cette journée pour ses hôtes américains, autorisa la levée du drapeau et l'interprétation de l'hymne national.

Il n'y avait pas un œil sec parmi les personnes présentes. Nous avons ôté nos chapeaux, porté la main à notre cœur et chanté les paroles de l'hymne qui définissait qui nous étions et ce que nous étions : Américains.

Le drapeau était un symbole de notre nation, aussi imparfait fût-il.

Une nation que nous aimions et pour laquelle nous serions prêts à mourir.

Une nation définie par notre potentiel à faire le bien et notre volonté de nous montrer à la hauteur de ce potentiel.

Je me souviendrai de ce jour toute ma vie. J'avais quatorze ans, j'étais pleine de vie et de rêves, comme il est de coutume à cet âge-là.

Je me suis surprise à regarder les visages des adultes qui m'entouraient, mes parents y compris, et j'étais stupéfaite de voir que des larmes coulaient sur leurs joues.

Ils aimaient leur pays.

Tous étaient prêts à donner leur vie pour leur pays (et beaucoup l'avaient déjà risquée pour lui).

J'ai regardé le drapeau se hisser à sa place légitime au sommet du mât, déployé par une brise soutenue et dévoilant ses étoiles et ses rayures dans toute leur splendeur, et je me suis surprise à pleurer moi aussi.

C’est alors et sur ce lieu même que j’ai fait le vœu de servir mon pays et d’honorer ce symbole vivant de ma nation.

Ce serait le devoir de ma vie.

Et maintenant, mon pays est en train de mourir.

Peut-être que 250 ans, c'était tout ce que l'expérience démocratique américaine pouvait supporter.

L'issue de la bataille de New York déterminera notre destin.

|

| Thomas Jefferson, père fondateur des États-Unis |

Et maintenant, voici la lettre de Jefferson :

« Le peuple ne peut être entièrement et toujours bien informé », écrivait Thomas Jefferson dans une lettre à William Stephens Smith, représentant américain de l'État de New York, le 13 novembre 1787. « La partie qui se trompe sera mécontente en proportion de l'importance des faits qu'elle interprète mal. Si elle reste silencieuse face à de telles idées fausses, c'est une léthargie, le prélude à la mort de la liberté publique. Nous avons eu treize États indépendants pendant onze ans. Il y a eu une rébellion. Cela représente une rébellion en un siècle et demi pour chaque État. Quel pays a jamais existé un siècle et demi sans rébellion ? Et quel pays peut préserver ses libertés si ses dirigeants ne sont pas avertis de temps à autre que son peuple conserve l'esprit de résistance ? Qu'ils prennent les armes. Le remède est de les rétablir dans la vérité, de les pardonner et de les apaiser. Que signifient quelques vies perdues en un siècle ou deux ? L'arbre de la liberté doit être arrosé de temps à autre du sang des patriotes et des tyrans . C'est son engrais naturel.

6 JANVIER 2026

C'est la loi du plus fort POINT BARRE

RépondreSupprimeril n'y a plus de Justice.

J'ai pas fini l'article. Trump avec sa grande subtilité, chérie par ses partisans, a mis les pieds dans plat. Quand je lis ces mots "démocratie américaine ", j'arrête. Je comprends que Ritter est en pamoison devant son p... de pays mais y a des limites. A part la liberté d'expression , l'oligarchie US se fout bien du peuple américain. Ils nous emmerdent depuis 1917, ils ont pris une importance infecte et dégradent le monde par leurs agressions incessantes. Une de plus ou de moins... Qu'ils crèvent ?

RépondreSupprimerAu lieu d'un mortifère partie pris, réfléchissez si vous le pouvez.

Supprimer