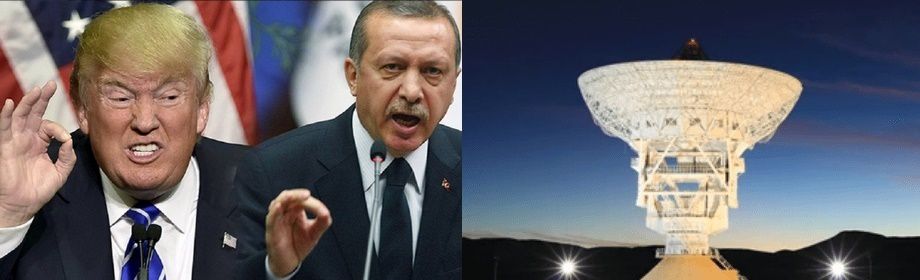

Les semaines passent, les planètes tournent, une chose demeure :

l'inexorable détricotage de l'empire américain. Et ce ne sont pas les

événements de ces derniers jours qui montreront le contraire...

Dans les tuyaux

depuis le putschinho

de juillet 2016 et le rapprochement russo-turc subséquent, le divorce entre Ankara

et l'Occident US semble chaque jour plus criant. Derrière les murailles du

Kremlin, Vlad l'empaleur a manœuvré de main de maître, éloignant la toupie

sultanesque du camp atlantique, usant même parfois de stratégies difficiles à avaler - y compris pour votre serviteur -

comme la vente des fameux S-400.

Mais force est de

le constater, le résultat est là : l'OTAN est divisée, le Congrès et le Pentagone sont furieux tandis

que les coups de pression de Washington n'ont servi qu'à creuser un peu plus le

fossé. Le très net refus turc de couper les ponts (pétroliers) avec l'Iran

ajoute encore du piment à la relation déjà compliquée entre les

"alliés" otanesques. C'est dans ce contexte qu'intervient l'affaire

du pasteur Brunson...

Dans le classique

cinématographique de David Lean, lorsque le général britannique renâcle

à détacher Lawrence chez les tribus arabes, le rusé Dryden du Foreign Office, lui

rétorque : "Bien des

grandes choses commencent petitement". Il n'est en effet pas

impossible que l'obscur évangéliste soit, bien malgré lui, au départ d'un

bouleversement géopolitique.

Résumons la partie

de ping pong :

1. Brunson,

pasteur états-unien vivant en Turquie depuis 23 ans, est arrêté après le coup

de 2016 et accusé sans rire d'espionnage.

2. Il

y a quelques jours, la justice turque refuse de le libérer, ce qui provoque

l'ire de Washington.

3. L'administration

Trump réagit en sanctionnant deux ministres turcs en exercice, ce qui

provoque la colère d'Ankara.

Bagarre de cour de

récré entre deux petits garnements ? Pas si sûr... Chaque camp est en réalité prisonnier de la situation et n'a pas beaucoup de marge de

manœuvre. Du côté ottoman, le pasteur devait sans doute servir de monnaie

d'échange contre l'extradition de Fetullah Gülen ; Erdogan, qui a

patiemment construit son image d'homme fort, ne peut se permettre de perdre la

face en se soumettant aux injonctions américaines. Quant au Donald, en guerre

perpétuelle contre le Deep

State, il doit fortifier ses soutiens, notamment au sein du

grand courant isolationniste-conservateur-religieux... pour qui

l'emprisonnement de Brunson est un casus

belli.

On le voit, aucun

des deux ne peut reculer et l'on ne sait à quel point cette affaire va encore

détériorer un peu plus les relations turco-américaines. Pour beaucoup, la

rupture est irréversible et le sultan a lui-même poussé à la roue en

demandant officiellement l'intégration de son pays au sein des BRICS, fer de

lance de la multipolarité et antichambre de l'OCS.

A 10.000 km de là,

dans la pampa argentine, l'aigle US s'arrache les plumes à cause de l'établissement d'une base radar chinoise à visée spatiale.

Macri, dans la plus pure tradition des

leaders latino-américains dévoyés, est l'homme de paille des États-Unis en

Argentine, permettant l'installation de deux

bases US dans son pays, plaçant sa

fortune chez son maître, s'attirant les

louanges de son suzerain.

... et acceptant

avec gloutonnerie tout accord avec le FMI visant à esclavagiser un peu plus son

pays. Sans surprise, la Cristina, maintenant sénatrice, s'y oppose résolument et préfère les prêts de la banque des

BRICS ou de la Chine. D'où la base radar, facilitée donnée au dragon contre des

espèces sonnantes et trébuchantes à un moment où l'Argentine était étranglée

financièrement.

Le combat continue

entre la pasionaria et le vassal. En février 2017, nous écrivions :

En Argentine, un autre petit soldat du

système impérial est bien en peine. Pris dans les Panama Papers puis un scandale de corruption familiale, Macri

est en chute libre dans les sondages. Résultat : la Kirchner,

Cristina pour les intimes, le devance largement en popularité dans l'optique de

l'élection présidentielle de 2019.

Si on en est encore loin, l'affaire est

d'importance. L'on se rappelle que c'est le putsch constitutionnel contre Dilma

au Brésil et l'élection de Macri en Argentine qui avaient permis à l'empire de

détacher partiellement l'Amérique latine du monde multipolaire et, apparemment,

de mettre à mal la dynamique des BRICS - même si l'Argentine n'en faisait pas

partie, elle faisait souvent figure de membre associé.

En réalité, cette dynamique n'a jamais

cessé, mais un retour de Cristina à la Casa Rosada apporterait à coup sûr un

regain d'activité et accélérerait le processus de multipolarité.

Un an et demi

après, nous en sommes à peu près au même point. Macri est largement devancé par C.K dans les projections du premier tour

(39%-30%). Quel que soit le résultat, la base chinoise est là pour rester,

l'accord ayant été signé pour 50 ans.

La crise de nerfs du New

York Times, fidèle porte-voix du système impérial, est-elle due à

la peur de l'espionnite ? Ce à quoi l'on serait tenté de répondre : pourquoi

aller construire une base d'écoutes au fin fond de la Patagonie alors que les

Chinois en ont vraisemblablement une à Cuba, tout près des États-Unis ? Il semble plutôt qu'il

faille voir, ici comme ailleurs, la panique de la valetaille de l'empire devant

l'inexorable déclin US. C'est d'ailleurs écrit noir sur blanc au hasard des

lignes :

"Cette base isolée est un exemple

frappant de la volonté de Pékin de transformer l'Amérique latine, souvent d'une

manière qui sape le pouvoir politique, économique et stratégique des États-Unis

dans la région."

Traduction : Mon Dieu, nous ne sommes plus

maîtres chez nous... heu... chez nos voisins.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Les commentaires hors sujet, ou comportant des attaques personnelles ou des insultes seront supprimés. Les auteurs des écrits publiés en sont les seuls responsables. Leur contenu n'engage pas la responsabilité de ce blog ou de Hannibal Genséric. Les commentaires sont vérifiés avant publication, laquelle est différée de quelques heures.